Dessine-moi une histoire : le livre jeunesse s’expose dans les bibliothèques de la Ville de Nîmes

-

Culture

-

Événement

-

Jeunesse / Education

-

Bibliothèque

-

Exposition

Jusqu’au 13 décembre, les bibliothèques Carré d’art et Serre Cavalier accueillent l’exposition « Dessine-moi une histoire, une bibliothèque familiale de livres jeunesse ». Visite en compagnie de Bénédicte Tellier, bibliothécaire du service patrimoine à Carré d’art.

Jusqu’au 13 décembre à Nîmes, l’exposition « Dessine-moi une histoire, une bibliothèque familiale de livres jeunesse » questionne le rôle des livres de jeunesse comme un reflet des époques dans l'instruction et le divertissement des enfants. Les éditeurs, auteurs et illustrateurs fidélisent très jeunes et les souvenirs accompagnent les lecteurs la vie durant. Perrault et La Fontaine, Gustave Doré et Hetzel, Job et Benjamin Rabier, Martine et Fantômette dialoguent avec un patrimoine plus ancien et avec l'édition contemporaine pour la jeunesse.

À Carré d’art, les œuvres sont exposées dans la galerie de l’atrium (niveau -1), mais aussi à l’accueil de la bibliothèque, au rez-de-chaussée, près des journaux. En effet, depuis le XIXe siècle, la littérature pour la jeunesse s’est développée grâce à la presse périodique, en allant de l’éducation vers le divertissement. En section « jeunesse » (au niveau +1), à travers les collections, le public retrouve des animaux, leur évolution et leur magie dans les livres. À la bibliothèque Serre-Cavalier, les héroïnes et les héros de l’enfance sont mis à l’honneur.

Les éditions gardoises à l’honneur

Dans l’exposition, les anciens dialoguent avec les modernes. À la bibliothèque Carré d’art, l’exposition montre des documents allant du plus ancien conservé à Nîmes jusqu’à l’édition contemporaine, y compris gardoise avec une vitrine dédiée aux éditions historiques Grandie, Lirabelle et Papier Coupés.

Un matrimoine littéraire au Carré d’art de Nîmes

Pendant un siècle et sur trois générations, les femmes d’une famille cévenole ont collectionné des livres jeunesse, 350 au total. Ce bel ensemble est passé de la grand-mère à la petite-fille. Et la transmission ne s’arrête pas là : en 2020, Sylvie Lucas, l’ultime héritière, décide de donner la collection à la bibliothèque Carré d’art. Cette bibliothèque familiale est en partie exposée, en dialogue avec la collection déjà existante de la bibliothèque. « Nous n’avions pas de fond spécifique réservé à l’édition jeunesse, ce don est venu compléter notre collection. Evidemment, on ne pouvait pas tout exposer ici », explique Bénédicte Tellier.

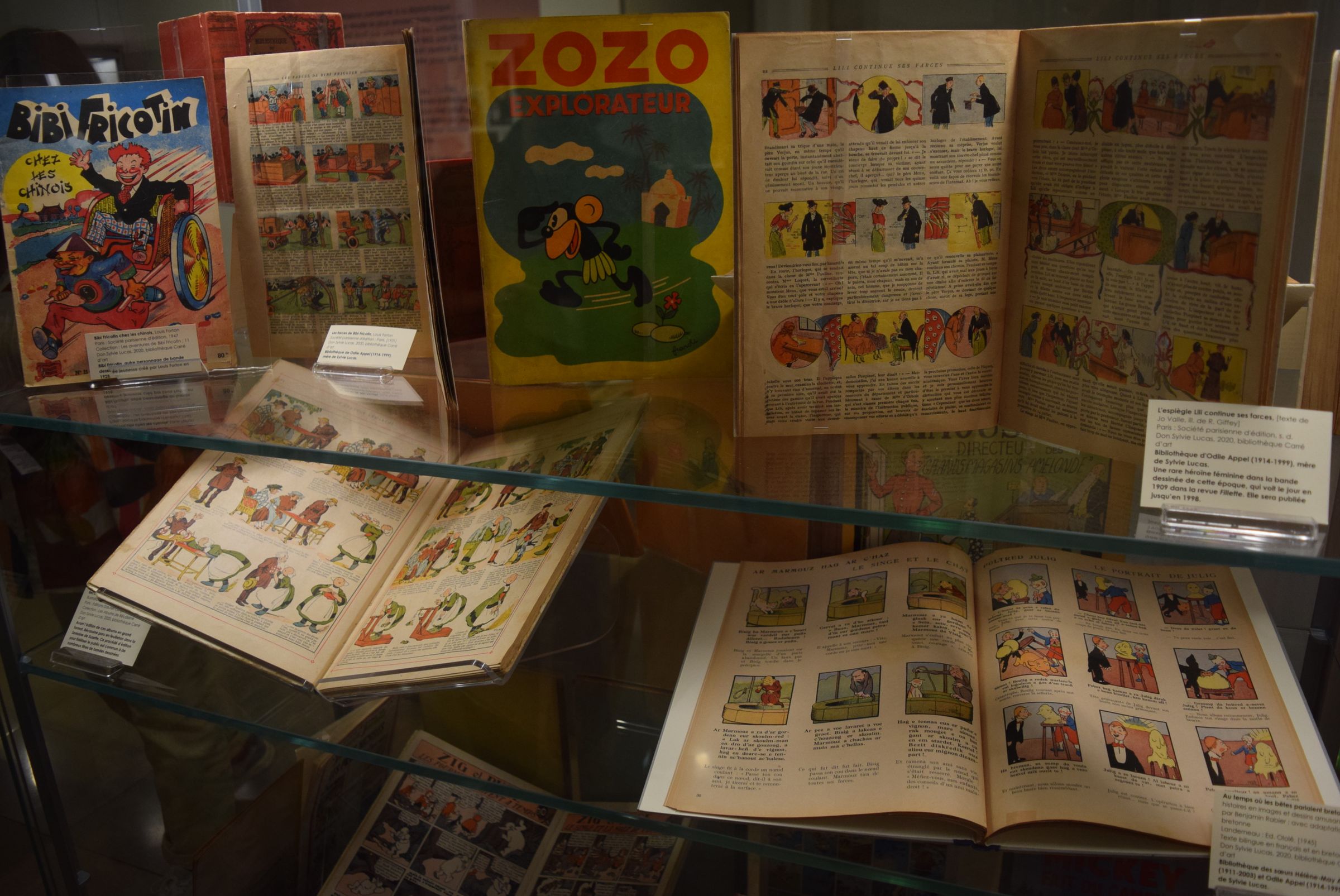

Dans la première vitrine, contes et fables, albums, bandes dessinées ou périodiques, sont rassemblé un ensemble de documents du don « Sylvie Lucas » qui témoignent de l’édition pour la jeunesse des années 1860 aux années 1960.

En dépit de fréquentes manipulation par les petites mains de très jeunes lecteurs, les livres, dont la Bibliothèque Carré d’art hérite, sont en parfait état d’usage. Certes, quelques-uns ont servi de cahiers où le coloriage exprime la débordante créativité enfantine. D’autres portent les signatures maladroites de leurs illustres possesseurs. « On pourrait faire la généalogie de la famille avec les livres. De l’arrière-grand-père Paul Gall à la grand-mère de Sylvie : Louise Gall. Il y a de très belles éditions, très rares, qui ont traversé le temps. Les dédicaces, que nous retrouvons sur les gardes, nous font partager l’intimité de cette famille. Ainsi, en 1896, on sait que la grand-mère de la donatrice a reçu pour son dixième anniversaire Michel Strogoff, le roman de Jules Verne. »

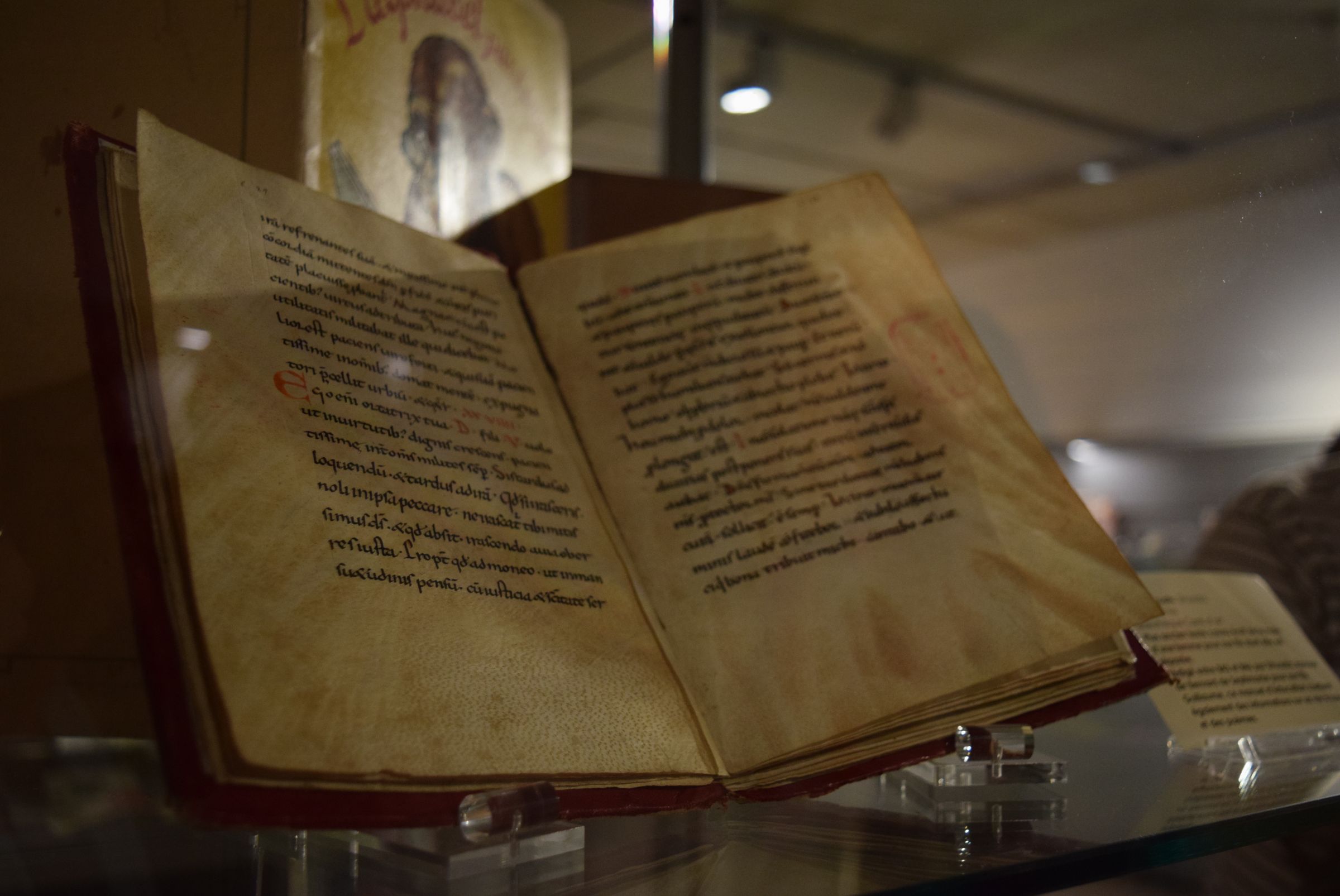

Juste en face, dans une autre vitrine, on retrouve un ouvrage très précieux, déjà présent dans la collection de la bibliothèque : Liber manualis Wilelmi. C’est sans doute le plus ancien texte connu en Europe pour avoir été écrit pas une mère à son enfant. Ce manuscrit a été rédigé à Uzès entre 841 et 843.

Les romans anglo-saxons et d’apprentissage

Une autre vitrine, met en avant les romans d’aventure anglo-saxons, les plus anciens datant du XVIIIe siècle, avec des aventures maritimes, des corsaires, de Robinson Crusoé aux Voyages de Gulliver. « On retrouve également des romans d’apprentissages plus récents, où l’enfant est au centre du récit, où le lecteur peut s’identifier au héros. » Sans famille, Poil de carotte, le Petit Prince, Harry Potter ou encore Les Malheurs de Sophie sont autant d’exemples célèbres.

Illustrations et bandes dessinés

La première moitié du XIXe siècle voit l’évolution des techniques d’impression facilitant la reproduction des illustrations. Ce qui permet à des dessinateurs comme Gustave Doré d’accéder à la renommée. Le monochrome reste la norme jusqu’au développement de nouveaux procédés de gravure permettant d’imprimer les couleurs. Albums avec textes et images, ou seulement des images : les dessinateurs comme Arnaud Hellé mais aussi Benjamin Rabier se tournent vers le livre jeunesse. Plus tard, la bande dessinée gagne en légitimité et devient le neuvième art. « Sous l’influence des Comics, les magazines se multiplient France. Nous avons décidé de mettre en avant un panorama de l’évolution de la BD dans le temps. Bibi Fricotin, Bécacine, Zozo explorateur, Zig et puce, Mickey et Tintin, ils sont presque tous là. »

Si le XIXe siècle modernise l’imprimerie, il fait aussi des éditeurs de véritables entrepreneurs. A l’image de deux éditeurs emblématiques : Louis Hachette et Pierre-Jules Hetzel.

L’édition jeunesse : miroir de notre temps

Jean de La Fontaine et ses fables toujours apprises à l’école. L’anthopomorphisme des personnages rend la critique acceptable, et la morale, portée par l’humour, fait mouche. Les auteurs et les éditeurs, ont bien conscience de leur pouvoir de persuasion et de séduction. C’est pourquoi une vitrine est dédiée aux ouvrages jeunesse patriotique. De la défaite de 1870 jusqu’en 1918, l’édition pour la jeunesse véhicule un nationalisme revanchard, ainsi que l’exprime l’auteur alsacien Hansi. « Quant aux beaux illustrés de Job, ils racontent, sans recul critique, l’histoire de France pour la seule grandeur de notre pays. Dans les années 50-60, on relaie un certain idéal de société, comme la famille unie de Boule et Bill, ou le modèle stéréotypé de la ménagère avec la série Martine. » Heureusement, à partir des années 1970, les personnages féminins s’affranchissent des codes sociaux, à l’image de la jeune détective intrépide Fantômette.

Contes et merveilles

Le conte est universel, il raconte ce que nous sommes et la peur se trouve au détour du chemin. C’est la crainte de l’inconnu : le monstre et les fantômes qui n’existent pas mais qui effraient. Mais le conte fait aussi appel au merveilleux et au fantastique. Contes de Perrault, Cendrillon, La Belle au bois dormant ou encore Blanche Neige, Le Chaperon Rouge et Max et les Maximonstres sont autant de preuves pour les enfants que la magie existe quelque part, au moins dans leur imagination...

Les prochains rendez-vous jeunesse

- Samedi 25 octobre 11h à la bibliothèque Carré d’art (petit auditorium, dès 9 ans, avec les parents). « Peur sur la toile », projection-rencontre en famille avec Ghislaine Lassiaz

Depuis près de 130 ans, les spectateurs du monde entier sont mordus de grand frisson sur grand écran. S’inscrivant dans la tradition du conte et de l’imagerie d’autres arts, le cinéma est devenu très tôt un inventeur de mondes fabuleux… et parfois effroyables. Vous percevrez les mystères de la peur mise en scène et découvrirez que le plus effrayant n’est pas toujours là où on l’attend, et le plus drôle non plus ! Ghislaine Lassiaz est l’auteure de Peur sur la toile (L’Apprimerie, 2024). Intervenante pédagogique en cinéma depuis plus de 20 ans, elle conçoit et anime des ateliers d’initiation à l’analyse, à l’esthétique et à l’histoire du cinéma.

- Mercredi 29 octobre de 10h à 12 h et de 14h à 16h, à la bibliothèque Carré d’art (Galerie de l’atrium, de 8 à 12 ans – inscription au 04 66 76 35 26). « Mes cubes à histoire », atelier d’écriture graphique avec Marie-Laure Cruschi, graphiste et illustratrice de livres jeunesse.

Comment écrire une histoire à l'aide des pictogrammes de l'affiche de l'exposition, symboles des contes de fées.